OTOMIC LABO vol.1 開催レポート

文:鈴木智之(アートマネージャー)

音楽ワークショップグループ「おとみっく」は、2012年に坂本夏樹と桜井しおりによるユニットとして活動を開始。イギリスやポルトガルから学んだ音楽ワークショップをもとに、独自の参加型音楽プログラムを展開し、現在は15名のアーティストが参画している。その活動は、年齢や言語、障がいの有無を問わず、誰もが参加し、音楽を楽しむことができるものであり、これまでに国内外問わず約400公演を実施、のべ3万人以上がワークショップに参加している。2024年4月にはおとみっくの活動を母体とし一般社団法人IROHAMOを設立した。

今回開催された「おとみっく アーティスト向け音楽ワークショップ・トレーニング OTOMIC Lab. vol.1」は、結成から10年以上が経過し、次のステージを目指すおとみっくが、法人設立後の初事業として実施。これまで培った経験やノウハウをもとに、我が国における次世代の音楽ワークショップ人材育成を目指し、2024年5月25日・26日に東京オペラシティコンサートホールの大リハーサルで開催された。講師には坂本夏樹(Pf)、桜井しおり(Pf)、池田恭子(Per)の3名が務めた。今回のトレーニングの受講者は現役の音大生、実際にプロフェッショナルとして演奏活動を行っている方などが集まったが、活動地域や音楽的背景などもさまざまであり、音楽ワークショップに参加した経験も人によって異なっている。

今回のレポートでは、2日に渡り開催されたこの事業の様子を紹介する。

Contents

ダイジェストムービー

1日目:5月25日

セッション①おとみっくのワークショップを体験する

先ずは参加者におとみっくが実際に実施しているワークショップを体験していただくところからスタートした。対象は子どもたちが参加する想定だ。

ワークショップの導入は、参加者の皆さんが自然に手拍子で音楽に参加できる曲を、続いての曲では、楽器の魅力が伝わるように、3人が演奏する楽器を際立たせるアレンジの曲が演奏された。その後もボディパーカッションで参加できる曲、そのボディパーカッションを発展させる曲など、観客と演奏家が一体感を持って参加できるプログラムで締めくくられた。

セッション②参加型プログラムの組み立てかたを考える

その後は、スライドを使用し、本日の講師であり団体の代表を務める坂本夏樹からおとみっくの設立から現在まで活動について、以下の2点を中心に紹介された。

(1)おとみっくとはどのような目的を達成するために活動している団体なのか。

(2)具体的にどのような活動活動をしているのか。

そのうえで、おとみっくの音楽づくりについて、大切にしている点が3点紹介された。

(1)誰でも参加できる音楽

(2)どこでも実施できる音楽

(3)一期一会の音楽

この部分は非常にコアな部分であり、ぜひとも実際に本人たちの口から話を聞いていただければと思う。

これら時間は、受講生がおとみっくの目指すビジョンや取り組みを知り、具体的な活動に興味を持ってもらう時間となったであろう。

アイスブレイク

次にワークショップを行う際、初対面の講師や参加者とのコミュニケーション構築するための手段として実施することが多い「1・2・3・4ゲーム」を行った。今回はトレーニングということもあり、始めは坂本がリードの見本をみせ、後半は受講生がリードを体験する試みを行った。一見参加すると簡単にみえるものでも、いざリードを行うと思ったよりも難しく、そういった部分も参加者には経験してもらえたのではないだろうか。

休憩をはさみ、アーティスティックリーダーである桜井しおりによる講義が展開された。ワークショップの定義や「音楽ワークショップアーティスト」とはどのような人物か、また必要な資質について詳しく語られた。

続いて、参加者が体験したワークショップのプログラムやワークショップの要素について説明があった。ここでは、参加者による体験した内容について、率直な意見や疑問を解決するための時間が設けられた。

また、参加型プログラムを作成する際の重要なポイントとして、「楽曲を知ること」と「参加する方法を考えること」という2つの要点を、具体的な解説が行われた。ここで一番印象に残ったのは、「有名な曲だから演奏する」、「子供が好きな曲だから演奏をする」のではなく、「演奏家自身が届けたい曲を選ぶ」という点だ。この話は、参加者にとっても非常に大きな気づきになったことと思う。

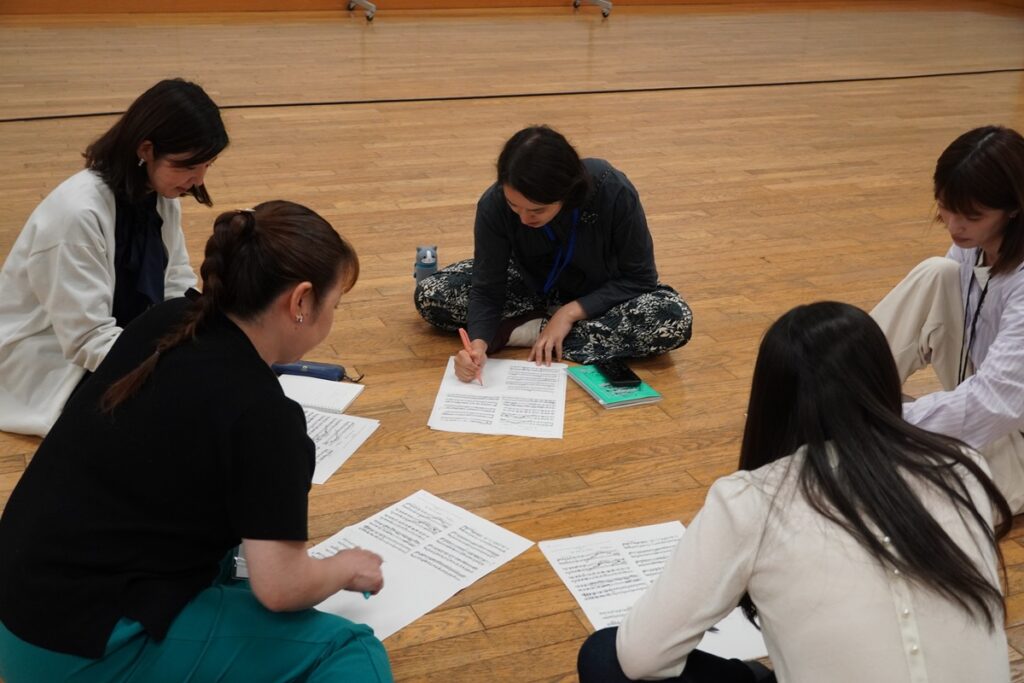

グループワーク

1日目最後には、参加者を3つのグループに分け、各グループに曲目を決めワークショップの創作が行われた。対象者はどのような人か、対象者に伝えたいポイントはどこか、そのために必要な道具はあるか、など短い時間ではあるが各グループで具体的な内容が検討された。実際に実演を行い、その後に良い点、改善したい点などがフィードバックされ初日は終了となった。

2日目:5月26日

セッション③参加型プログラムを創作する

アイスブレイク

2日目の朝はアイスブレイクからスタートした。ゲーム形式で行われ、コミュニケーション促進を目的に実施された。丁寧にルールを説明し→体験→次のステップ→体験という形で進行し、ルールがだんだん煩雑になっていった。ルールを身体で覚えていくことができ、参加者にとってそのプロセスも非常に良い経験になったであろう。

自己紹介

また、いまさらではあるが、改めて今回参加した受講者の相互理解を深めるために、普段どのような活動をしているのか、そして今回のトレーニングに参加した目的などを共有する時間が設けられた。

続けて約40分、午後に行われる個人発表の準備時間を設けた。午後の発表では、参加者それぞれが対象者を定め、実際にワークショップを実践することを意識したプログラムを開発。事前に準備した曲に、これまでに学んだ要素を盛り込みながら創作活動に励んだ。講師の3人は参加者から相談に一つ一つ丁寧に応え、短い時間ではあったが、非常に内容の濃い創作活動の場になったように思う。

セッション④創作したプログラムを発表しあう

セッション⑤振り返り、まとめ

お昼休憩を挟み、午後からは参加者が創作したワークショッププログラムの発表の時間となった。講師からは事前に共有されていた発表方法について以下の通り。

・発表の方法は自由、必ず口頭での説明ではなく実演をする。

・発表の一番初めに対象・人数などを共有する。

・参加型コンサート、創作ワークショップはどちらでも可能。

・発表時間は1人7分~8分。

発表については、以下の流れで行われた。

(1)実演

(2)参加した人の感想発表

(3)自分自身の感想

(4)講師からのフィードバック

参加者の発表については、個人の創作物であるため今回の報告書では詳細は触れないでおくが、発表を終わった後の参加者の表情や、感想を伝える言葉にこの2日間の充実度の高さが伺えた。そして何よりもこの2日間で講師だけではなく、参加した多くの仲間と出会えたことは、これからの個々の活動にも大きな影響を与えるだろう。最終の質疑応答では、個別のフィードバックを丁寧に行ったことから多くの質問は出なかったが、「このような場を定期的に開催してほしい」、「より踏み込んだ合宿をしたい」という意見が参加者から述べられた。

まとめにかえて

この2日間でとにかく感動したのは、参加者の何かを得て帰ろうとする意気込みであった。そんな参加者の熱意に応えようと、講師の3人も一切の出し惜しみをせず取り組んでいたのも印象的であった。おとみっくのメンバーが音楽ワークショップの学びを始めた2010年代と現在では、社会状況も大きな変化を迎えている。現在は、音楽家をはじめ芸術家の活動が、地域や多様なコミュニティに対して持続的な影響を与えることができ、それが必要とされるの時代になったと感じている。彼女たちの活動は、始めた当時は時代の先駆けであったように感じるが、やっと時代が追いついてきたといっても過言ではない。これまでの12年間の蓄積が、次世代のアーティストの育成に大きな影響を与えることだろう。終了後の講師からも、「これからは実演だけではなく、次世代の育成も活動の軸の一つとしたい。」、「今回の経験は自分たちにとっても非常に良い機会となった。」という言葉が述べられ、今後の活動の方向性が垣間見える瞬間に立ち会うことが出来た。これからの活動にも注目し、おとみっくのマインドを持つ将来の音楽家たちも応援していきたい。